脳卒中には多種多様な症状が存在します。特に多くみられるいわゆる「片麻痺」というものは「運動麻痺」「感覚障害」と言われるものです。

今回は「運動麻痺」つまり手足が思ったように動かせない現象にフォーカスしてその仕組みを解説したいと思います。

「運動麻痺が出現する理由」

運動麻痺は「手足に力が入らない。思ったように動かせない。細かい動きができない。」状態を指します。

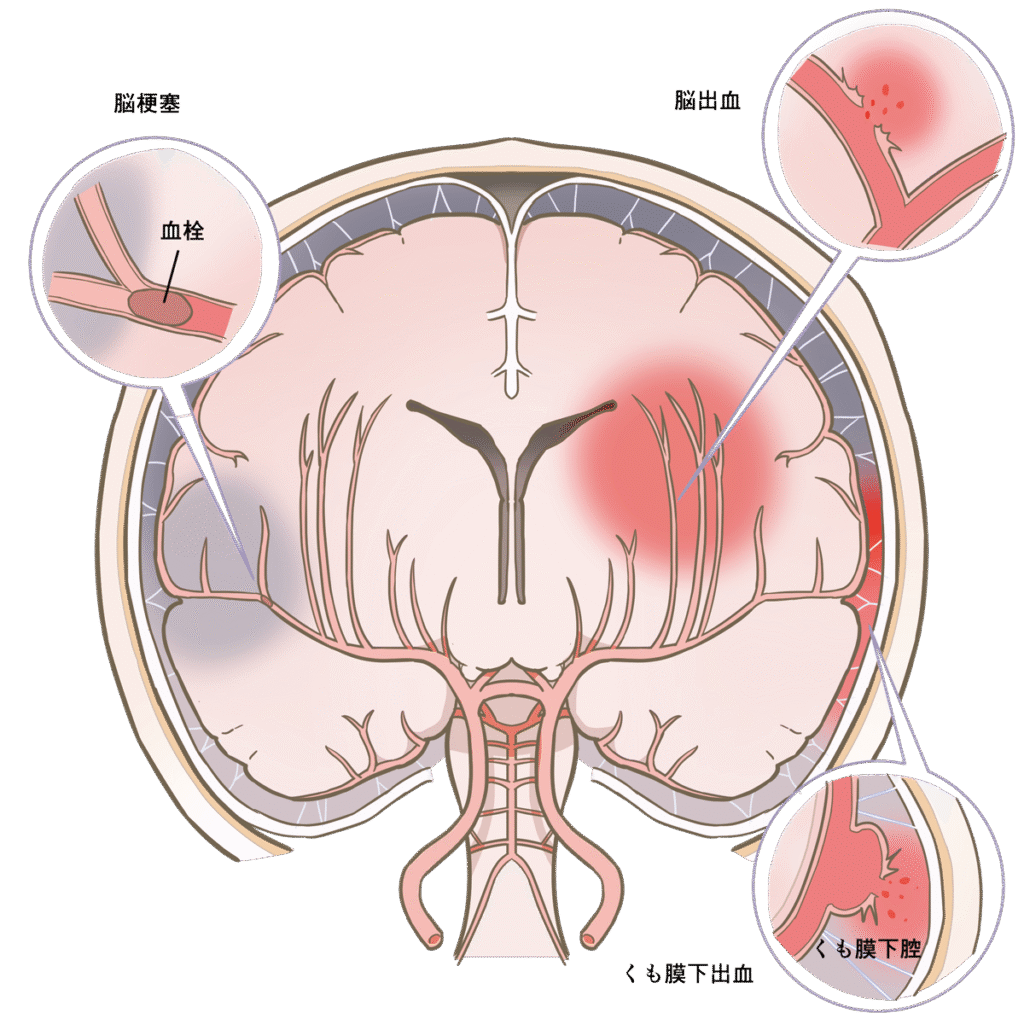

運動麻痺というのは「錐体路」と呼ばれる運動の指令を脳から手足へ伝える神経の経路に異常が起きたときに出現します。

錐体路は前頭葉の「運動野」と言われるところから始まり、上から「放線冠」「内包後脚」「中脳の大脳脚」「延髄の錐体」「脊髄」「脊髄前角細胞」「骨格筋」と指令が伝わっていきます。

脳梗塞もしくは脳出血など発症した方の中で、上記の場所で血管が詰まっている、出血しているといわれた方は運動麻痺が出現している可能性が高くなります。

仮にそれ以外の場所でも上記の近い場所であれば血腫で圧迫され、症状が出ている人もいます。ただ、血腫は徐々に吸収されていきますので、回復は比較的早くなります。

行われるリハビリテーション

「神経筋促通訓練」といわれる力を出す練習をしている方が多いと思います。しかし、ただ闇雲に行っていては効果が半減です。

例えば歩けることが目標に人がいたとしましょう。

歩けない人が歩けるようになるには運動学習というものが重要になってきます。(例えば小さい子どもが自転車に乗れるようになる。サッカーのボールを蹴れるようになる。など。)

運動学習には「実動作に近い形で行うこと」「適切な難易度で行うこと」などが大切です。

訓練を行うときも、歩くときのどの場面のために行っているのかをイメージして行うのが良いです。たとえば、「歩くとき、足をついた直後にお尻が後ろにひける」のであれば、寝た状態で足で蹴る運動を行う際に、膝ではなく、お尻に力を入れる意識をする、など。

どんな訓練内容でも目標に沿っていないといけません。どんな目的で行っているのか、どんな意識をしたら良いのかは担当療法士に確認をしてみましょう。

さいごに

患者さん自身も、なぜそういった症状が出るのかという仕組みを知っておくと治療効果は出やすいと思っています。

これからもからだに関する情報を一般の方向けに発信していきますので、よければ読んでいただけると励みになります。

コメント